Le mercredi 9 juillet, Musilac a frappé fort avec une programmation audacieuse et pointue, offrant aux amateurs de rock un écrin chaleureux, loin des grands mastodontes festivaliers. Entre scènes vibrantes et ambiances familiales, cette journée a dévoilé un line-up d’avant-garde, mêlant rage punk, élégance théâtrale et nostalgie mélodique. Retour sur une expérience sonore intense, où chaque groupe a marqué de son empreinte un public conquis.

Dès l’entrée, on est accueillis par une fanfare déchaînée qui revisite As It Was façon cuivres endiablés, ou encore Take On Me version kermesse foutraque. Ça sent la fête de village dopée à l’adrénaline rock, avec ce petit goût sucré d’improvisation joyeuse. Loin des mastodontes formatés, Musilac joue la carte de la proximité, de l’humain, du vrai. On respire. Pourtant, la bête peut accueillir jusqu’à 35 000 âmes. Mais ce mercredi 9 juillet, milieu de semaine oblige, c’est une foule plus modeste, avec plus de 10 000 passionnés qui foule les pelouses pour l’une des meilleures line-up rock de l’été. Peut-être trop pointue pour les amateurs de playlists molles… mais pour nous ? C’est le paradis en Dr. Martens.

Musilac, malgré le contexte économique morose, peut compter sur un solide réseau de sponsors pour faire vibrer les amplis sans compromettre sa vision artistique. Et ça se voit : dans la foule, des T-shirts de DITZ, IDLES, Squid, Oasis, Amyl & The Sniffers, et bien sûr de Fontaines D.C., se croisent comme des signes de reconnaissance entre initiés. On se sent instantanément à notre place, comme à une cousinade de rockeurs underground.

Et puis, soyons honnêtes : c’est carré. Les bars sont vastes, les toilettes nombreuses (et propres !), tout est fluide. Pas de stress, pas d’attente interminable. Juste de la musique, des sourires, des pogos, des pintes. Mais le vrai clou du spectacle, c’est cette immersion sonore totale. Une vague brute et vibrante qui traverse le corps et laisse l’âme lessivée dans le bon sens du terme. Pas de frustration. Juste une claque. Une vraie.

La Face B ne pouvait pas manquer ça. On y était pour cette programmation visionnaire, osée, furieusement actuelle. Ça sent le turfu à plein nez. Ici, on sent qu’il y a des cerveaux qui comprennent le rock actuel, qui l’aiment, qui le dénichent là où il explose encore. Et nous, on a vécu cette journée comme une fable électrique, une épopée sur fond de guitares saturées. Du genre de celles qu’on se repasse en boucle, longtemps après que le dernier riff s’est éteint.

Chapitre 1 : La rage féministe d’Amyl & The Sniffers (19h – scène Montagne)

Si Vannye et surtout les excellents Cutting Corners ont entamé les hostilités, il a fallu attendre une heure pour attendre la formation australienne et se canaliser. Tant mieux car ça démarre fort. Très fort. Une avalanche de basses, une batterie qui claque comme un uppercut : dès les premières secondes, Amyl & The Sniffers imposent leur loi. Sur scène, c’est l’état d’urgence punk. Pas le temps de respirer : Security s’enchaîne avec Freaks to the Front sans la moindre pause, et déjà, Amy Taylor fonce aux abords de la scène, prête à électriser la foule.

Le public est au taquet. Porté par un mur de son alimenté par quatre énormes enceintes Marshall, il réagit au quart de tour à chaque attaque rythmique. Sur scène, le batteur Bryce Wilson rend hommage à l’un de ses groupes fétiches en arborant un T-shirt de Slayer, pendant que le bassiste Gus Romer, torse nu mais toujours lunettes de soleil vissées au nez, envoie des lignes puissantes et terriennes.

Vêtue avec une insolence solaire, soutien-gorge et culotte taille haute, elle défie le soleil qui cogne comme un marteau. Et franchement, on aimerait tous être aussi peu habillés sous cette chaleur écrasante. Son énergie est incontrôlable. Elle bondit, court, grimace, frappe l’air comme une boxeuse victorieuse. Impossible de ne pas penser à la rage élégante de Debbie Harry, version 2025, avec un shot d’adrénaline en plus.

Aucun blabla inutile. Le groupe enfile les morceaux comme des coups de poing, piochant principalement dans leur dernier album plus brut, plus classique, mais toujours sans concessions. Et puis vient Jerkin’, acclamé avant même les premières notes. Amy y place un discours aussi tranchant qu’engagé, sur la liberté, le genre, la colère et c’est tout un cœur central qui bondit en cadence. Un pogo collectif, viscéral, fédérateur. Voilà ce qu’est le punk, ici : une énergie populaire, sans filtre, qui refuse la tiédeur et embrasse la sueur, les cris, les revendications.

Le set se poursuit sans relâche, avec une fluidité travaillée. On sent que le groupe a voulu créer un lien entre ses deux albums, et ça fonctionne : les titres s’emboîtent comme les chapitres d’un manifeste rock. Et puis vient Hertz, le grand final. La foule danse, hurle, exulte. Même leur manager, bluffé par la ferveur ambiante, quitte les coulisses pour filmer ce moment d’extase brute depuis le front de scène. Et comme un clin d’œil inattendu, une chanson de country douce et décalée vient refermer ce set incandescent. Finir dans la tendresse après avoir tout brûlé : un choix parfait, comme un dernier baiser après une bagarre d’amants.

Chapitre 2 : Enola Gay, la relève post-punk (19h15 – scène Korner)

C’était un pari risqué, et pourtant, quelle audace bienvenue : programmer Enola Gay, groupe post-punk enragé, à la même heure qu’Amyl & The Sniffers. Un choix casse-cou et sans doute le seul vrai bémol de la journée. Heureusement, on a pu faire un mini-sprint entre les scènes pour capter les 15 dernières minutes de leur set… et quel final.

Sur scène, c’est du punk version sec, urbain, nerveux, craché plutôt que chanté. On les avait découverts aux fameuses soirées They’re Gonna Be Big du Supersonic, et clairement, on ne s’était pas trompés. Leur post-punk rappé tabasse. Ça sent la rage de vivre, l’envie de mordre, le béton chaud. Même en fin de set, ils débordent d’énergie. On vit même un moment inattendu : l’ anniversaire de Joe Mc Veigh, leur guitariste. La foule entonne un “Joyeux anniversaire” en français. Josh sourit, visiblement surpris, pendant que ses potes reprennent leur souffle pour balancer une dernière salve

Le chanteur profite d’un court instant pour lâcher un “Free Palestine” Puis vient Scrappers le morceau de clôture. Fionn Relly se jette contre les barrières, les escalade, bondit tel un chien enragé/ C’est viscéral, intense, galvanisant. Enola Gay n’a pas joué ce soir pour séduire, ils jouent pour exister avec panache.

Chapitre 3 : The Last Dinner Party : une prestation XXL (20h – scène Lac)

C’est un moment suspendu, hors du temps. Le genre de concert qu’on n’oublie pas. The Last Dinner Party a livré l’une des prestations immanquables de l’année en festival, ni plus, ni moins. Dès les premières secondes, on comprend que quelque chose d’exceptionnel va se jouer. Une mise en scène impeccable, digne d’un opéra rock baroque. Sur scène, les cinq musiciennes, entourées d’un batteur (le seul homme du groupe), s’inscrivent dans un décor somptueux : longs rideaux bleu nuit aux allures médiévales, petites colonnes grecques façon jardin d’Éden féministe, et une lumière qui nimbe le tout d’un éclat presque sacré.

L’esthétique est assumée : on est face à des déesses modernes, aussi théâtrales que virtuoses. La chanteuse Abigail Morris, magnétique, entre dans la danse dès le second morceau Caesar on TV Scene.. Elle s’assoit calmement pendant le couplet, puis s’élance avec grâce au moment du refrain, voguant sur scène comme une tragédienne pop. Les riffs de guitare, eux, viennent enrichir les versions originales avec une musicalité nouvelle, plus dense, plus prenante.

Sur Second Best, les cinq musiciennes chantent ensemble en lyrique, dans une harmonie stupéfiante. On retient son souffle. Avec Sinner, le public explose. La scène devient un terrain de jeu émotionnel. La chanteuse s’effondre dramatiquement aux pieds de sa guitariste, dans un geste presque shakespearien. Chaque membre du groupe vit intensément la musique, et cette complicité charnelle transperce la scène. Depuis leur passage à Rock en Seine, le groupe a pris une épaisseur scénique impressionnante.

Le groupe profite de Portrait of Dead Girl pour afficher sur les écrans un QR code pour soutenir les victimes palestiniennes. Une prise de parole subtile mais engagée, dans la lignée de leur sensibilité politique. Pendant ce morceau poignant, la claviériste délaisse son synthé pour s’installer au piano, un vrai, un beau, un lourd. C’est toujours un plaisir rare en festival de voir cet instrument joué en live et non samplé.

Les émotions s’enchaînent comme dans une pièce de théâtre bien rythmée : pop, variété, rock, lyrisme, tout s’entrelace sans jamais se contredire. The Last Dinner Party nous présente même : Big Dog, un morceau inédit. Probablement leur titre le plus heavy à ce jour. On bascule dans un blues rock nerveux, à mi-chemin entre les Arctic Monkeys, époque Suck It and See et le glam rock des seventies. Le clin d’œil n’est pas fortuit : les deux groupes partagent cette passion pour une époque réinventée, plus classe que rétro.

Les quatre musiciennes défilent en file indienne sur The Killer le long de la scène, dans une chorégraphie soignée. Le batteur et le pianiste tiennent la structure, pendant qu’elles déploient une ambiance Broadway. Enfin, l’apothéose : Nothing Matters. Tout le monde est debout, hypnotisé. La chanteuse, dans une euphorie contagieuse, descend saluer les fans du premier rang, tape des mains, rit, saute… Et dans un élan d’enthousiasme délirant, elle quitte même la scène Lac pour grimper sur celle de la Montagne, juste à côté, poursuivi par son technicien (?). Ce n’est plus un concert, c’est un moment de grâce pure. Une ovation. Un triomphe.

Chapitre 4 : Air, la douceur nostalgique maîtrisée (21h – scène Montagne)

Cet été, Air, c’est un peu le Pikachu des festivals : partout, tout le temps. Alors oui, le set est calé au millimètre, identique à chaque date, jusqu’à la dernière variation de lumière. Oui, la scénographie reste figée dans ce parallélépipède blanc à la froideur néo-futuriste. Mais non, on ne boude pas notre plaisir.

Les deux compères délivrent leur electronica spatiale avec un sérieux presque religieux. Le fond visuel, invite à la contemplation intérieure, comme une séance d’hypnose collective face à l’immensité du cosmos. On est là pour planer et ça fonctionne. Sexy Boy fait inévitablement lever les smartphones.. Mais le vrai sommet du concert reste l’enchaînement Venus suivi de Cherry Blossom Girl, exactement comme sur l’album Talkie Walkie. Les transitions sont d’une fluidité remarquable, les mélodies limpides, et les arrangements prennent une ampleur presque cinématographique en live.

Cherry Blossom Girl, notamment, reste un joyau fragile. Un morceau suspendu entre innocence et sensualité, qui fait toujours mouche. Depuis que Charli XCX l’a chanté sur scène à We Love Green, on s’attend à chaque fois à une apparition surprise. Mais ce soir, pas de guest. Le tout résonne d’autant plus fort face au lac du Bourget, dont les reflets calmes se fracassent doucement au pied des Alpes monumentales. Une carte postale sonore et visuelle.

Alors certes, Air ne surprend plus vraiment, mais ils livrent ce qu’on attend d’eux : un moment doux et nostalgique.

Chapitre 5 : Chalk, le chaos venu de Belfast (22h30 – scène Korner)

Il est incompréhensible que Chalk ne figure pas encore sur toutes les programmations de festivals de France. . Seuls deux festivals visionnaires (Musilac et Les Accords de Tours) ont flairé l’urgence et le potentiel brut de ce trio venu de Belfast. Et ce jeudi soir, les Irlandais ont tout simplement mis le feu à la scène Korner, pourtant la plus petite du festival.

À vrai dire, on craignait que le public se presse davantage du côté de Clara Luciani, qui jouait en parallèle. Mais non. La foule est bien là, compacte et vibrante Et dès le premier morceau, Afraid, le carnage commence. Une montée électronique anxieuse, presque trance, qui explose d’un coup sous une muraille d’une guitares saturée. Une minute. C’est tout ce qu’il faut pour déclencher un pogo féroce et un premier slam d’une brutalité jouissive.

La guitariste jongle entre riffs acérés et nappes synthétiques avec son clavier pendant que le batteur cogne férocement. Et puis il y a le chanteur Ross Cullen, silhouette dégingandée, yeux cachés sous ses lunettes de soleil de teufeur, qui danse comme un pantin fou, désarticulé et halluciné. On pense à Ian Curtis qui aurait grandi dans une warehouse de Dublin. L’énergie est sauvage.

Le groupe joue l’intégralité de leur projet Conditions, un album découpé en trois EP. Static, Tell Me, The Gate… les morceaux s’enchaînent comme des uppercuts, Le public entre en transe. Un couple totalement torse nu s’embrasse même furieusement pendant Bliss, une titre puissant qui mêle une voix féminine samplée à une batterie.

Le final est tout aussi mémorable. Chalk achève son set avec les deux titres qui ferment leur premier EP. D’abord Vélodrome, véritable tourbillon sonique, au riff répétitif et entêtant, qui fait exploser les enceintes de la scène… et probablement les vitres des hôtels voisins. Puis Conditions, une pièce montée façon rave psychédélique, hommage à peine voilé à Born Slippy d’Underworld. La batterie s’emballe et la foule perd toute notion du temps. En sortant, on est trempés de sueur, de bières et d’extase.

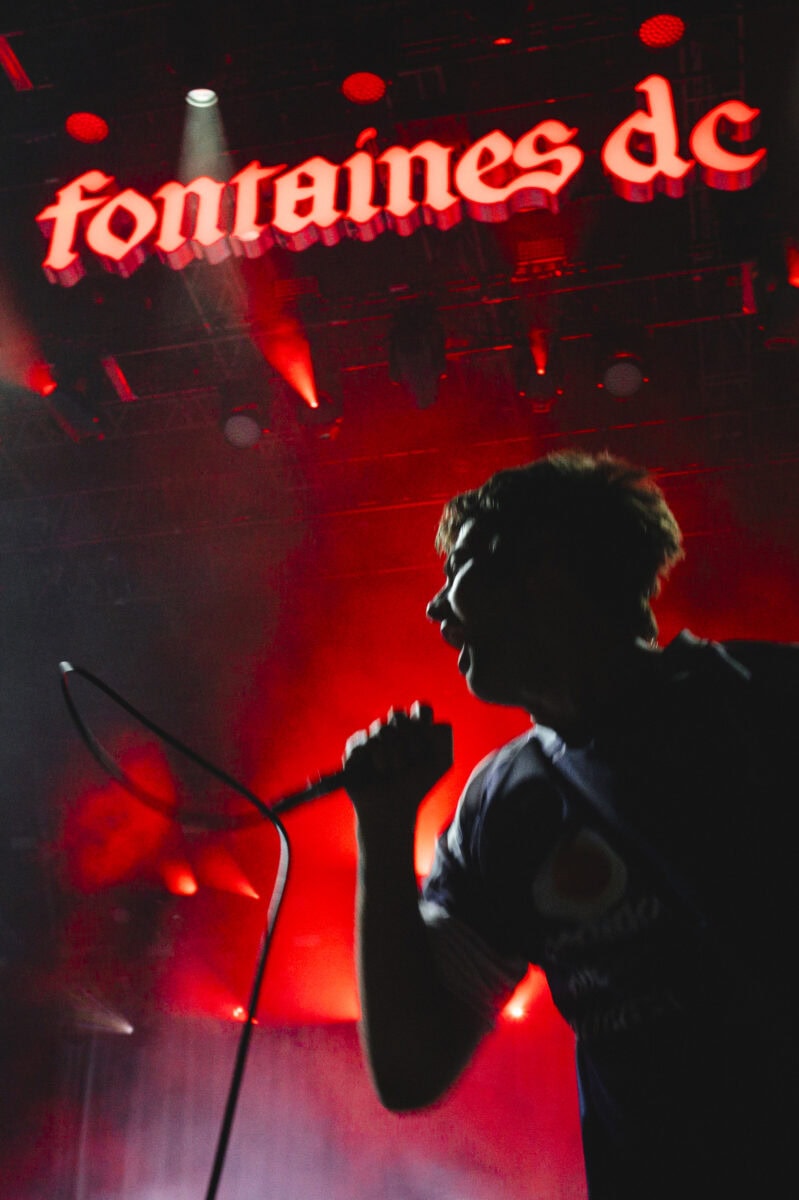

Chapitre 6 : Les nouveaux rois du rock : Fontaines D.C. (23h30 – scène Montagne)

Placés en headliners de la soirée, sans aucun groupe en concurrence directe, Fontaines D.C. ont confirmé leur statut de stars montantes du rock contemporain. Forts de quatre albums salués tant par la critique que par le public, les Irlandais ont entamé leur tournée estivale sans complexe.

Le concert démarre fort, avec les basses massives de Romance, le titre éponyme de leur dernier opus, qui pose d’emblée les intentions du groupe : puissance et intensité. Leur logo lumineux trône en haut de la scène, imposant une présence magnétique, promettant une performance mémorable.

Mais tout ne se passe pas comme prévu. Dès le second titre Jackie Down The Line, Grian interrompt le morceau pour dénoncer le comportement dérangeant d’un mec (encore). Une action bien utile pour lancer les pogos en toute sérénité notamment sur Boys In The Better Land qui a secoué tout le public. Il est dommage mais logique de constater l’absence notable de nombreux titres issus des deux premiers albums, véritables classiques du groupe. La discographie de Fontaines D.C. est si riche qu’il faudrait un show de 2h30 pour être pleinement rassasié. Seuls Television Mind et Big rendent hommage à leurs racines post-punk par la suite/

En revanche, le morceau Motorcycle Boy, l’un des plus faibles de Romance, se glisse dans la setlist en milieu de concert, presque accueilli dans une indifférence polie. Désormais, le groupe semble pencher vers un pop-rock plus accessible, mélodique et captivant. L’enchaînement Roman Holiday suivi de It’s Amazing to Be Young hypnotise littéralement la foule, suscitant admiration et émotion. Autre surprise réjouissante, Here’s The Thing fait monter l’intensité avec ses riffs incisifs aux accents 90’s, déclenchant une réaction endiablée du public.

Un autre passage fort du concert reste le duo Favourite, dédicacé par Grian à Amyl & The Sniffers et The Last Dinner Party, et In The Modern World. Ces deux ballades marquantes du dernier album envoûtant l’assemblée dans un silence chargé d’émotions partagées. Dommage que les chœurs des autres musiciens restent trop discrets, contrastant avec la présence charismatique du leader, en survêtement ample, qui arpente la scène tel un poète vagabond, libre mais profondément sensible.

Fontaines D.C. clôturent leur set avec leurs deux hymnes les plus emblématiques. I Love You ouvre la fin sur un message politique discret mais puissant. Il s’agit du slogan « Free Palestine » lancé dans la pénombre, bien loin des envolées habituelles ailleurs en Europe. Musicalement, la double explosion de ce morceau stupéfie toujours par sa puissance brute. Pour finir en apothéose, Starbuster fait vibrer la foule avec un final étiré où le groupe répète le dernier refrain, emportant le public dans un dernier cri d’euphorie

Fontaines D.C. sont venus, ils ont vaincu. Avec une setlist équilibrée, un style unique et un chanteur fascinant, ils assument pleinement leur statut de nouveaux grands du rock actuel. On vit leur progression depuis huit ans désormais sans connaître leur limite.

Cette journée intense s’achève sur le set énergique de Jersey, qui s’amuse à mixer Starbuster sous speed. Peu importe la performance précise du duo : tous les passionnés de rock repartent comblés, vibrants d’avoir vécu un moment rare, dense et sans temps mort. À une époque où trop de festivals s’égarent en mélangeant tous les styles sans fil conducteur, voire en cloisonnant leurs scènes par genres, Musilac impose sa différence avec une programmation audacieuse et cohérente. Un line-up résolument tourné vers l’avenir, dont on parlera encore dans dix ans en murmurant fièrement : « J’y étais ! »