Et si c’était la dernière fois ? La question hantait cette 29ème édition de Garorock. Alors que des rumeurs insistantes envoient le festival loin de sa plaine de la Filhole, vers le béton du stade de Bordeaux, chaque concert a pris une saveur particulière. Pour les 120 000 âmes réunies à Marmande, l’idée est un crève-cœur. Avant que le rideau ne tombe peut-être pour de bon sur le Lot-et-Garonne, il fallait vivre cette édition comme si c’était la dernière. Live Report (sous pastaga)

Première journée

Paris, Gare Montparnasse, 06h25. Pas le temps de boire un café, ni même de me demander si je suis vraiment prêt à survivre quatre jours en mode camping sauvage. Comme toujours, je transporte la moitié de mon chez-moi : un appareil photo, un ordi, un sac trop gros, parce que je n’ai aucune intention de remonter à Paris avant d’avoir digéré l’expérience. Cap sur Bordeaux, puis Marmande, petite bourgade du Lot-et-Garonne où, depuis 29 ans, la plaine de la Filhole se transforme en jungle festive.

Pour moi, c’était seulement la deuxième fois que je venais, mais j’avais déjà placé la barre haut : ma première édition m’avait retourné la tête. Cette année, j’étais gonflé d’attentes. Ont-elles été comblées ? (Spoiler : oui)

Dès la sortie de la gare, je me fais arroser par une bande de festivaliers armés de pistolets à eau, certains sont mêmes remplis de pastis. Ça donne le ton : ici, la guerre est déclarée contre la sobriété et la tiédeur. Le soleil tape, je le sens particulièrement pendant les vingt longues minutes d’attente pour récupérer mon pass presse. Mais une fois le pied posé sur le site, la chaleur s’évapore. Je ne suis plus un journaliste : je suis un atome parmi 120 000 particules prêtes à faire trembler le sol.

Pas de nuit d’hôtel ni de plan plan AirBnB, je choisis le camping, histoire de goûter le Garorock à la source. Mon dos a immédiatement regretté l’oubli du matelas, mais mon cerveau, lui, était déjà en mode fête totale. Premier jour, premier passage obligé au QG de l’équipe presse Suzette, qui, comme chaque année, dorlote les journalistes et photographes avec gentillesse. Il faut le dire : tous les festivals ne traitent pas leur presse comme des rois. Ici, on est bichonnés, et ça compte.

Après avoir salué les vieilles têtes croisées l’an dernier, je pars en mission repérage : localiser le bar (priorité nationale), les stands de nourriture (priorité vitale) et les scènes (priorité professionnelle). Par chance, l’espace VIP n’a pas bougé d’un poil : même principe, même bracelets rechargeables qui avalent ton argent à cause de la sirène du “fais-toi plaisir”. Direction la “Garobanque”, où je troque un bout de dignité contre quelques crédits et le sourire des bénévoles. Première bière avant l’assaut des décibels. Ma Quechua est plantée, mon matelas inexistant, mais je me dis que j’ai bien mérité cette micro-pause à l’ombre du soleil et du vacarme qui ne me lâchera plus pendant quatre jours.

Apéro express terminé, quelques échanges avec journalistes et photographes – la grande famille de ceux qui bossent en short – puis je vérifie brièvement mon appareil photo. Pas question de rater Jungeli, le petit prodige congolais de 16 piges qui squatte déjà le top SNEP avec le hit “Petit Génie”. 18h45, Garonne Stage : c’est parti pour un set maîtrisé, léger, parfait pour nous mettre en jambes.

Mais bon, pas le temps de souffler. Rilès prend le relais avec un show dansant, danseurs impeccables, énergie folle. Pas de photos cette fois (dommage), mais je profite du spectacle. Sur le trajet vers la Havana Stage, deux festivalières commentent le concert : “Franchement, je n’ai jamais été vraiment fan de Rilès, mais son concert était trop bien !” Et il faut le dire, ce fut le même constat de mon côté.

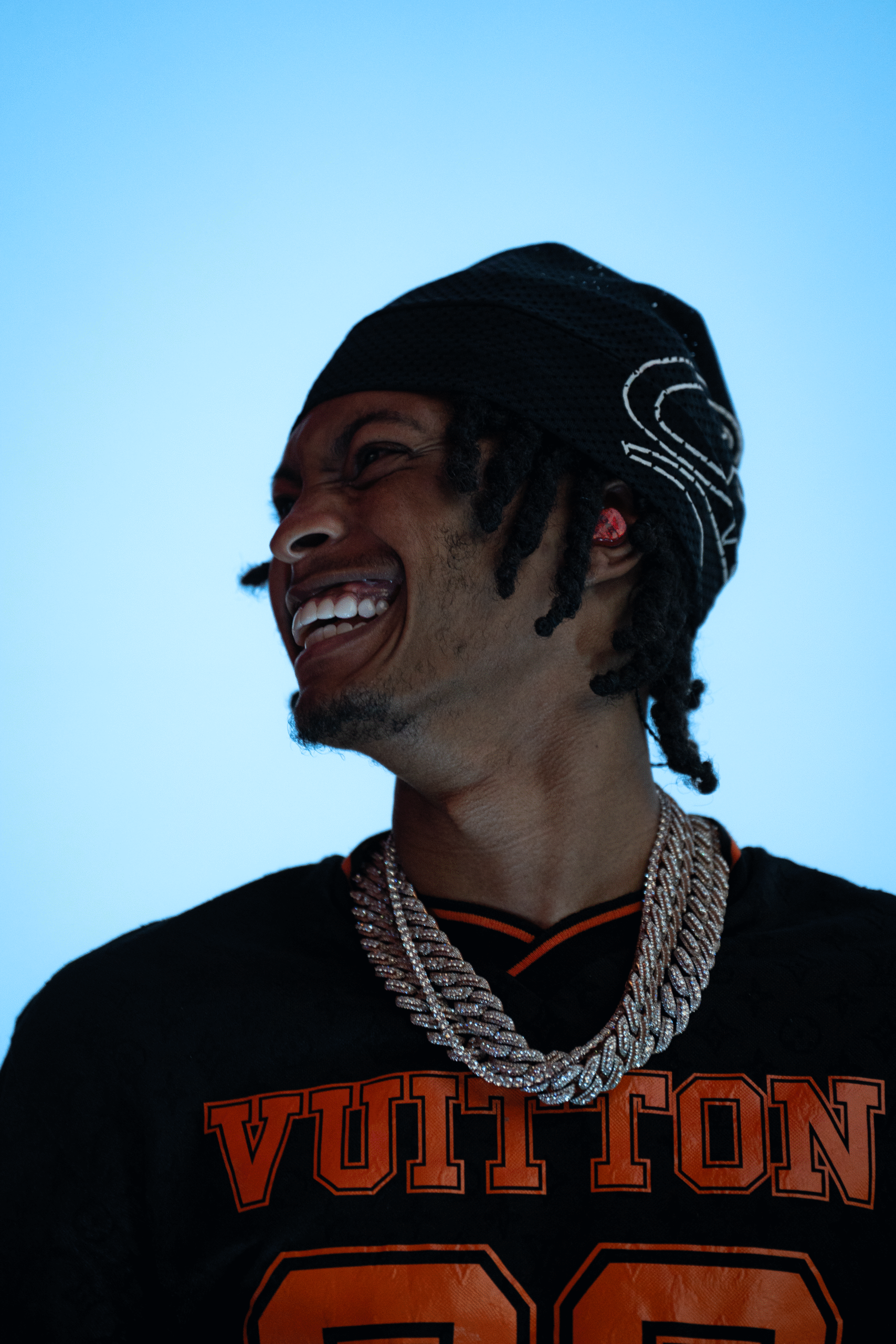

Je fais aussi un crochet par la nouvelle scène CTRL+B, temple électro où mes oreilles, plutôt dressées au rap, se prennent quelques claques de BPM. J’aurais pu y rester plus longtemps, mais l’appel de la scène principale est plus fort : Gazo s’apprête à débarquer. Bramsou pour les puristes, Gazo pour le reste de la France. J’avais qu’une envie : sortir mes grillz et ma chaîne bling-bling (je n’ai ni l’un ni l’autre) et hurler “Nanani Nanana” avec la foule. 93 millions de streams sur Spotify, pas mal pour un mec qui donne l’impression de rapper en pilotage automatique. Son show n’est pas le plus électrique de la soirée, mais qu’importe, Gazo fait chanter Marmande. Respect.

Complètement déboussolé après ce bain de foule, je me surprends à chercher de la codéine et du “doré”. Je me ressaisis : pas le moment de finir en légende urbaine du camping… La réalité me rappelle à l’ordre : I Hate Models entame son set dans moins de dix minutes sur cette fameuse scène à 360°. Belle découverte pour un auditeur de rap comme moi. Le temps de réaliser que mes jambes sont devenues de la purée (car oui les scènes sont quand même toutes bien loins entre elles). Je dois filer vers la Mainstage, Afrojack clôture la première journée.

Que dire de sa prestation ? Je ne connaissais pas vraiment, mais le type a un sourire qui vaut toutes les doses de bonne humeur. En étant planté au crash, je l’ai vu hypnotiser la foule d’un geste, avec quelques sonorités Electro House.

Les projecteurs sont éteints, j’entame mon voyage (30 minutes de marche) vers ma chambre de luxe. Étonnamment, je n’ai pas trouvé le courage d’accepter les mille invitations à l’apéro sauvage sur le chemin du retour. Ici, il suffit de croiser le regard d’un festivalier (ou celui d’une bouteille) pour finir avec un verre de Ricard dans la main. Mais j’avais besoin de préserver mes dernières forces. Ce n’était que la première nuit.

Deuxième journée

Réveil à 9h, version grillade : le soleil matinal me carbonise la moitié du corps. J’émerge lentement du sol (au sens propre), incapable de savoir si mes jambes m’appartiennent encore. Mon âme crie “camping !”, mais mon corps préfère négocier chaque micro-mouvement. Pas de petit-déj pour moi. J’observe les foules qui foncent sur les stands Cacolac et Starbucks avec la ferveur d’un pèlerinage. Très peu pour moi, et je vous épargne mes raisons.

En bon journaliste consciencieux – ou masochiste – je file au Village de l’Emploi, sorte de France Travail sous chapiteau, ambiance “on va peut-être te dégoter un CDI” mais en plus fun. Mauvaise pioche : l’opération est pensée pour les locaux et moi, Parisien de passage, je repars avec zéro contact et le moral dans les chaussettes. Une matinée presque banale…

Sur le chemin du retour, je tombe sur un mystérieux mur marron de deux mètres, planqué à côté du stand RDR. J’hésite : aller mendier des boules Quies ou satisfaire ma curiosité de citadin perdu ? La curiosité gagne. En deux secondes, Jessica, la responsable du stand, me coince un sac poubelle sur le dos et me propose de tester l’isolation en terre-paille. Me voilà en train de malaxer de la gadoue avec des bénévoles passionnés. Après quelques explications – la première maison construite avec cette technique vient de fêter ses 100 ans ! – je ressors avec la sensation étrange d’être devenu un peu écolo. Et les ongles tout noirs.

Je me fais aspirer par une autre chose : un mur gonflable d’escalade aux allures Gherkin londonien, version Décathlon. Très vite, je décide de passer mon tour et de m’échouer sur un transat pour regarder un match de ping-pong. Parfois, il faut savoir économiser ses forces.

Trêve de flânerie. L’heure tourne. On me glisse qu’un certain Carbonne – le chanteur tiktokeur montpelliérain dont le refrain “Elle me dit imagine…” risque de squatter mon cerveau jusqu’à Noël – passe à 17h30. Non merci, je préfère préserver mes neurones. Je file plutôt voir Yseult, qui ouvre la Garonne Stage. La claque : une prestance scénique majuscule, une voix qui oscille entre la caresse et l’éraillé, et un flow engagé. Je la connaissais de loin, j’en repars admiratif.

Petit crochet par la Wonderland, cette scène qui ressemble à un coffre au trésor musical. Ce soir, c’est Ashnikko : américaine, furie totale, sa musique est un mélange revendiqué de “art en colère, punk, hip-hop, triste-fille-féministe, bubblegum, poo-poo.” Si vous ne comprenez pas, c’est normal. Il fallait y être.

Le bouquet final commence : The Black Keys, duo blues rock qui fait trembler la pelouse, avant que J Balvin, Colombien superstar, transforme la plaine en dancefloor jusqu’à 2h du mat. Je ressors trempé, pas par la pluie mais par la sueur collective. J’ai chaud, très chaud…

Sur le chemin du retour, je n’ai pas la force de résister à ces fameuses sirènes des apéros de dernière minute. Ce n’est pas vraiment une pause, c’est une immersion : je “travaille” en récoltant les confessions approximatives des survivants. Avec modération, évidemment. Une deuxième journée qui pique autant qu’elle régale.

Troisième journée

Incroyable mais vrai : pas de gueule de bois ce matin. Il faut dire que cette soirée du samedi, je l’attendais comme le messie. Pas question de rater Wallace Cleaver, rappeur du Loir-et-Cher qui ouvrait le bal sur les grandes scènes. Et quelle ouverture : de son vrai nom Léo Gond, il a rappelé à tous que le rap pouvait aussi se vivre avec une énergie émotionnel. Performance technique, texte habité, énergie magnétique : Chapeau l’artiste.

La suite ? Sans doute ma plus grosse claque du festival. Dabeull et son live band. Peu de monde dans le public, mais un show digne de la mainstage : 100 % analogique, neuf musiciens, dont Ferdi, saxophoniste belge, qui a soufflé des solos à faire pâlir les jazzmen. Dabeull, c’est un peu le French Touch 2.0, rétro-chic, coincé dans un rêve disco-funk des 70’s, plus reconnu à l’étranger qu’ici. Sérieux dans la musique, cool dans le look : le combo gagnant. En deux morceaux, j’étais convaincu. Coup de cœur total.

À peine remis de cette euphorie, je trace vers la Wonderland Stage, attiré par Irène Drésel et son show électro-floral. Mention spéciale pour sa scénographie : une table de mixage transformée en banquet pour abeilles, tellement belle qu’on en oublierait presque que la plupart des autres shows manquent cruellement de mise en scène.

Retour express vers la grande scène : Biga*Ranx déboule pour une parenthèse reggae. De quoi fumer (symboliquement) le petit doré qu’on avait mis de côté après Gazo. “Garorock, Garorock, are you ready !” demande-t-il, pendant que tout le monde se balance comme des algues sous un soleil couchant.

Pause courte, direction le rap UK. Nemzzz arrive, jeune prodige londonien qui manie la drill et la trap avec la décontraction d’un mec qui a oublié qu’il était célèbre. J’adore. Par contre, si on pouvait arrêter de balancer un DJ random pendant 30 minutes avant chaque show… Même à l’Élysée Montmartre, en octobre dernier, j’avais eu droit à ce supplice. Mais bon, on pardonne.

Puis arrive Damso, le monument francophone. Critiqué, controversé, et j’avais mes réserves après son dernier projet. Verdict : il n’a pas fait mentir sa réputation. Nonchalance totale, zéro prise de risque sur le choix des sons, un show fade sans réelle énergie. Deux ou trois échafaudages posés là en guise de décor, et c’est plié. Dommage, vu le talent du bonhomme.

Heureusement, DJ Snake est venu sauver la fin de soirée avec un set électrisant. Dernier sursaut d’énergie également grâce à Horsegirl, qui a ramené un vent d’électro dans la plaine avant d’aller dormir.

Je rentre me coucher avec ce sentiment bizarre : lessivé mais reconnaissant d’avoir vu, en une seule journée, le meilleur et le pire du live. Garorock, tu sais comment me retourner le cerveau.

Quatrième et dernière journée

Pas forcément emballé par la prog du dimanche sur le papier. Mais bon, au-delà de mon devoir professionnel, c’est ma curiosité mal placée qui a repris les commandes. L’occasion parfaite pour tester les deux scènes “secondaires” du festival : la CTRL+B et la Barrio Havana. Deux zones souvent délaissées par le grand public, mais qui regorgent parfois de petites pépites. Et accessoirement, d’ombres salvatrices.

J’ai passé plus de temps autour de la CTRL+B – la fameuse scène “à 360°” vendue comme la grande nouveauté. Intéressant sur l’affiche, un peu creux dans les faits. Le mapping LED qui tourne en boucle et les néons qui changent de couleur comme dans un vieux screensaver Windows : pas de quoi retourner un club. Une scène qui a du potentiel mais qui manque d’un vrai parti pris visuel. Espérons mieux pour l’an prochain.

Globalement d’ailleurs, les scénos de scène principale m’ont laissé sur ma faim. En revanche, les stands Ricard, Red Bull, 8.6, Deezer et compagnie ont tout donné côté immersion. Garorock, comme chaque année, soigne son ambiance “mini-village en mode fête foraine”, et là-dessus, c’est carton plein. Entre les structures gonflables, les néons, et les différents stands, tu te balades dans un petit monde parallèle où tout le monde est au bon niveau d’hydratation.

Mais revenons à l’essentiel : la musique.

Premier arrêt du jour : la Garonne Stage pour voir Hoshi. Voix rauque, textes intimes, prestance maîtrisée. Ce n’est pas mon coup de cœur vocal, mais je reconnais une performance solide et sincère, qui a su capter son public.

Le vrai choc de la journée arrive ensuite : landmvrks. Groupe français, énergie atomique, et une capacité à switcher du rock au rap sans prévenir. C’est brut, ça tape fort, et ça fait du bien. Un vent de fraîcheur pour cette dernière ligne droite, avec un public qui se réveille d’un coup sec.

Puis, 22h00, la Mainstage se transforme en machine à remonter le temps. Les Black Eyed Peas débarquent, version 2025 mais toujours armés de leurs classiques interplanétaires. C’est kitsch, mais terriblement efficace. Laser show, danseurs, enchaînements pointilleux : la pop dans ce qu’elle a de plus grand spectacle. Et là, prise de conscience collective : tout le monde connaît les paroles. Même les plus blasés chantent “I Gotta Feeling” en serrant les dents mais le cœur léger. Un gros coup pour la line-up, clairement. Et une valeur sûre pour refermer le festival en mode communion et positivité.

Pour finir, un dernier round électro. Avec les DJs, c’est souvent quitte ou double : entre ceux venus encaisser un cachet au kilo et ceux qui envoient du son avec amour, le fossé est large. Fisher, lui, a clairement coché la deuxième case. Un peu de retard, mais ça en valait la peine. Montée en tension savamment dosée, et bouquet final : un feu d’artifice qui éclaire les visages fondus de bonheur. La clôture idéale d’une édition qui, sans être révolutionnaire, aura su briller là où on ne l’attendait pas. On se dit à l’année prochaine !